- Home

- Foto

- Mantova

- Camera degli Sposi - Mantova

- Palazzo Te - Mantova

- Passeggiando per Mantova

- Palazzo Ducale - prima parte

- Palazzo Ducale - seconda parte

- Palazzo Ducale - terza parte

- Sabbioneta

- Sabbioneta - Chiesa Beata Vergine Incoronata

- Sabbioneta - Palazzo Giardino

- Sabbioneta - Palazzo Giardino - Galleria degli Antichi

- Sabbioneta - Palazzo Ducale

- Sabbioneta - Chiesa di San Rocco

- La Chiesa di S. Rocco

- Sabbioneta - Sinagoga

- Sabbioneta - Teatro all'Antica

- Oman

- Scorci dell'Oman

- Mercato di Sinaw - Oman

- Deserto Wahiba Sands

- Il viaggio in Oman

- Muscat

- Mosche Qaboos

- Da Muscat a Wadi Dayuat

- Wadi Saab

- Sur

- Da Sur a Wadi Bani Khalid

- Sa Sinaw a Bahla

- Bahla

- Bahla Castello

- Nizwa

- MIsfat

- Al Hamra

- Jabel Shams

- Fortezza di Nahkl

- Attraversata dei monti Hajar

- Salalah

- Dintorni di Salalah

- Dintorni di Salalah - seconda parte

- Etiopia

- Myanmar (Birmania)

- Myanmar

- Natura e volti del Myanmar

- Yangon - Pagoda Shwedagon

- Yangon - Chauk-Htat-Kyi - budda disteso

- Yangon - Pagoda Botataung

- Da Heho al lago Inle

- Navigazione sul lago Inle

- Navigazione sul lago Inle – secondo giorno

- Lago Inle - Villaggio In Dein pagoda Shwe Indein e complesso antichi stupa

- Lasciamo il villaggio Indein

- Ultima navigazione – lasciamo il lago Inle

- Pindaya

- Mandalay

- Mandalay - navigazione sul fiume Ayeyarwaddy per raggiungere Mingun

- Mandalay parte seconda

- Sagaing

- Viaggio da Mandalay a Bagan

- Bagan - parte prima

- Bagan seconda parte

- Da Yangon a Pagoda Kyaiktiyo

- Da Kyaiktiyo a Bago

- Bago

- Bago parte seconda

- Yangon - ultimo giorno

- India

- India - Rajasthan 2013

- Jaipur

- Ranthambore - Nahargarh Fort

- Bundi

- Villaggio Chittorgarh

- Da Udaipur a Chittorgarh

- Nagda

- Udaipur

- Tempio di Ranakpur

- Da Jodhpur a RanaKpur

- Nuova pagina

- Jodhpur

- Da Jaisalmer a Jodhpur

- Cammellata nel deserto del Tar

- Jaisalmer - Forte

- Jaisalmer

- Tempio dei Topi

- Tempio la Kshminath - Bikanerr

- Bikaner

- Fatehpur

- Mandawa

- Paesaggi da Nuova Delhi a Mandawa

- Con il risciò nel centro storico di Delhi

- Nuova Delhi - Qutub Minar

- Nuova Delhi - Moschea Jama Masjid

- Nuova Delhi - Tomba di Humayum

- I colori

- Attività e volti del Rajasthan

- Forte di Chittorgarh

- Viaggio in India 2023

- Confine Wagah-Attari

- Amristar La Mensa dei poveri al Tempio d'Oro

- Amritsar

- Anandpur Sahib - Seconda Parte

- Anandpur Sahib

- Bharatpur

- Fatehpur Sikri

- Fatehpur Sikri - seconda parte

- Agra - IL Forte

- Agra - Il Taj Mahal

- Haridwar

- Rishikesh

- Giordania

- Uno sguardo su Israele

- Monte Carmelo

- Monte Tabor

- Nazareth

- Sefforis

- Monte delle Beatitudini

- Tabga

- Cafarnao

- Lago di Tiberiade

- Cana di Galilea

- Qumran

- Verso Gerusalemme

- Gerusalemme

- Gerusalemme -Spianata del tempio o Collina del Tempio

- Gerusalemme - dal Monte degli ulivi alla Chiesa di S. Pietro in Gallicantu

- Gerusalemme -- parte seconda

- Betlemme

- Ain Karem - visita di Maria a Elisabetta

- Gerusalemme - Via Crucis attraverso la Via Dolorosa

- Yad Vashem

- La Montagna - la mia passione

- Alla scoperta di Ferrara

- Perù

- Alla scoperta del Perù

- Le linee di Nazca

- Isole Uros

- Le Isole Ballestas

- Oasi di Huacachina

- Da Huacachina a Nazca

- Da Nazca a Camanà

- Da Camanà ad Arequipa

- Arequipa

- Da Arequipa a Chivay

- Da ChivaY a Puno

- Una giornata sul Lago Titicaca

- Da Puno a Cusco - prima parte

- Da Puno a Cusco - seconda parte

- Machu Picchu

- Cusco

- Cusco - seconda parte

- Cusco - terza parte

- Villaggio Willok

- Inti Raymi - prima parte

- Inti Raymi - seconda parte

- Inti Raymi - terza parte

- Valle Sacra: Chinchero, saline di Maras e Moray

- Valle Sacra degli Incas

- Valle Sacra degli Incas - Ollantaytambo seconda parte

- Il Veneto

- Padova

- La Cappella degli Scrovegni - Padova

- Il Duomo

- Basilica di Sant'Antonio da Padova

- Basilica di S. Giustina

- Basilica di Santa Maria del Carmine

- Museo Eremitani

- Piazza dei Signori

- I Giardini

- Vicenza

- Museo civico Chiericati - seconda parte

- Museo civico Palazzo Chiericati

- Villa Valmarana ai Nani

- Teatro Olimpico

- Palazzo Leoni Montanari

- Chiesa di Santa Corona - seconda parte

- Chiesa di Santa Corona

- La Cattedrale

- Passeggiando per Vicenza

- Norvegia

- Civita di Bagnoregio

- Argentina

- Laos

- Laos

- Vientiane

- Vientiane Buddha park

- Da Vientiane a Vang Vieng

- Viang Vieng

- Da Viang Vieng a Luang Prabang

- Luang Prabang

- Luang Prabang - Tempio Wat Xieng Thong ossia il tempio della Città d’oro

- Luang Prabang - Tempio Wat Mai

- Luang Prabang - Tempio Wat Visounnarath

- Luang Prabang - Le Cascate di Khuang Si

- Luang Prabang - Mercato mattutino

- Navigazione sul fiume Mekong - Prima parte

- Navigazione sul fiume Mekong - Seconda parte

- Luang Prabang - Monte Phousi

- Luang Prabang - Tak Bat

- Cambogia

- Cina

- Bergamo

- Accademia Carrara di Bergamo

- Bergamo Alta- Piazza Vecchia

- Bergamo

- Bergamo Alta - Piazza Duomo

- Bergamo Alta - La cattedrale

- Bergamo - Museo della Cattedrale

- Bergamo - Santa Maria Maggiore

- Bergamo - Santa Maria Maggiore - seconda parte

- Da Piazza delle Scarpe a Porta San Alessandro

- Da piazza delle scarpe al complesso S. Agostino

- Da Porta Sant’Agostino a Porta San Lorenzo

- Porta San Giacomo

- La Rocca

- Alla scoperta di Bergamo Bassa

- Brescia - Alla scoperta di Brescia antica

- Da piazza della Loggia a Santa Giulia

- Piazza della Loggia

- Chiesa di San Faustino in Riposo

- Chiesa di San Giuseppe

- Santa Maria della Carità

- Capitolium

- Chiesa di S. Zeno al foro

- Brescia - Chiesa di San Cristo

- Monastero

- Monastero di Santa Giulia

- Chiesa di San Salvatore

- Santa Maria in Solaro

- Coro delle Monache

- Domus dell'Ortaglia

- Da Corso Zanardelli a Piazza Arnaldo

- Pinacoteca Tosio/Martinengo

- da piazza della Loggia alla chiesa dei santi Faustino e Giovita

- Chiesa di San Giovanni Evangelista

- Basilica e Santuario della Madonna delle Grazie

- Chiesa dei Santi Faustino e Giovita

- Da Piazza della Vittoria alla Chiesa di San Francesco

- Chiesa di Santa Maria dei Miracoli

- Piazza Vittoria

- Chiesa di Santa Maria del Carmine

- Basilica Collegiata Insigne dei Santi Nazaro e Celso

- Chiesa di San Francesco d'Assisi

- Palazzo Broletto

- Duomo Vecchio

- Duomo Nuovo

- S. Pietro in Uliveto

- Santa Maria in Calchera

- Museo Diocesano

- Il Castello

- Chiesa di San Giorgio

- Il Rinascimento a Brescia - Moretto - Romanino - Savoldo - Mostra

- Basilicata

- Gran Tour della Campania

- Spagna

- Andalusia

- Passeggiando per il centro storico di Cordova

- Cordova - Moschea/Cattedrale Mezquita

- I Reales Alcazares

- Siviglia - prima parte

- Siviglia - seconda parte

- Siviglia Parte Terza

- Granada - Alhambra

- Granada - Alhambra seconda parte

- Granada - La Cattedrale

- Passeggiando per Granada

- Passeggiando per Malaga

- Gibilterra

- Milano

- Roma

- Passeggiando per Roma – da Castel Sant’Angelo a S. Maria in Trastevere

- Passeggiando per Roma – dal Quirinale a Santa Maria Maggiore

- Foro Romano

- Colosseo

- Passeggiando per Roma da Area Archeologica Argentina al Campidoglio

- Passeggiando per Roma- da Piazza Navona al Pincio

- Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola

- Da Chiesa del Gesù a S.Maria in Trastevere

- La Basilica di San Pietro

- Palazzo Barberini - Galleria Nazionale

- Palazzo Barberini - Galleria Nazionale - seconda parte

- Palazzo Doria Panphilj

- Palazzo Colonna - prima parte

- Palazzo Colonna - seconda parte

- Palazzo Colonna - Terza Parte

- Palazzo Colonna - parte quarta

- I Musei Vaticani

- I Musei Vaticani - seconda parte

- Pinacoteca ai Musei Vaticani

- S.Maria della Neve - Pisogne - Romanino

- Toscana

- Firenze

- Firenze - Basilica di S. Croce

- Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli

- Chiesa Orsanmichele

- Chiesa di San Marco

- Piazza della Signoria

- Museo dell'opera del Duomo

- Il Battistero

- Basilica di Santa Maria Novella

- Il Duomo

- Gli Uffizi

- Gli Uffizi - parte seconda

- Gli Uffizi . terza parte

- Siena e Val d'Orcia

- Monteriggioni e dintorni

- Abbazia di S. Galgano e Eremo di Montesiepi

- Buonconvento

- Siena e Val d'Orcia

- Montalcino

- Abbazia di Sant'Antimo

- San Quirino d'Orcia

- Bagni Vignoni

- Castiglione d'Orcia

- Rodicofani

- Abbazia San Salvatore

- Cetona

- Montepulciano

- Monticchiello

- Esplorando Siena

- Siena - Santa Maria della Scala

- Siena - Il Duomo - parte prima

- Siena - Duomo - seconda parte

- Siena - Museo dell'Opera del Duomo

- Siena - parte terza

- Lucca

- Le mura di Lucca

- L'Orto Botanico di Lucca

- Basilica di San Frediano

- Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata e

- Chiesa di San Michele in Foro

- Chiesa di San Giusto

- Passeggiando per Lucca

- La città di Pistoia

- Pistoia sotterranea

- Pistoia - Ospedale del Ceppo

- Pistoia - Museo Civico

- Pistoia - Chiesa di S. Andrea

- Chiesa di Pistoia - San Giovanni fuoricivitas

- Pistoia - Chiesa di S. Maria dell’Umiltà

- Chiesa di Pistoia - S. Bartolomeo in Pantano

- Pistoia - Chiesa di S. Paolo

- Pistoia - Piazza del Duomo

- Pistoia - Il Duomo e il Battistero

- Pistoia - Chiesa di San Francesco

- Prato

- Lago Maggiore - Alla scoperta delle isole Borromee

- Malesia - Brunei - Singapore

- Kuala Lumpur e le Petronas Twin Towers

- Alla scoperta di Kuala Lumpur

- Le Batu caves Kuala Lumpur

- Parco Nazionale Taman Negara

- Il Lago Batang Ai

- Visita alla tribù degli IBAN

- Da lago Batang Ai a Kuching

- Kota Kinabalu e Parco Nazionale

- Brunei

- Temburgon National Park nel piccolo stato del Brunei

- Singapore

- I Giardini botanici di Singapore

- Guardando Singapore

- Alla scoperta di San Pietroburgo

- Parma

- Turchia

- Ankara

- Lago Tuz Golu

- Città sotterranea - Vill. Saratti

- Cappadocia - Uchisar

- Cappadocia - Goreme

- Cappadocia - Valle Pasabagag

- Cappadocia Le Mongolfiere

- Konia ora Iconio

- Pamukkale

- Efeso

- Efeso - Casa della Madonna

- Pergamo

- Istanbul - Piazza di Sultanahmet Ippodromo

- Istanbul - Moschea Blu

- Istanbul - Santa Sofia

- Istanbul - Cisterna Sotterranea (Yerebatan Sarayui)

- Istanbul - TopKapi

- Basilica di Sant'Irene

- Istanbul - Gita sul Bosforo - prima parte

- Istanbul - Gita sul Bosforo - seconda parte

- Uzbekistan

- Viaggio in Uzbekistan

- Uzbekistan - Khiva

- Uzbekistan - Khiva - seconda parte

- Uzbekistan - Bukara - prima parte

- Uzbekistan - Bukara - seconda parte

- Uzbekistan - Bukara - seconda parte - seconda

- Uzbekistan - Vabkent e Gijduvan

- Uzbekistan- Samarcanda - Piazza Registan

- Uzbekistan - Shah-i Zinda (Necropoli)

- Uzbekistan - Samarcanda - terza parte

- Uzbekistan - Samarcanda - quarta parte

- Uzbekistan - Tashkent

- Tanzania

- Lago di Garda

- Lago di Garda - prima parte

- Lago di Garda - seconda parte

- Lago di Garda - terza parte

- Lago di Garda - quarta parte

- Lago di Garda - quinta parte

- Lago di Garda - sesta parte

- Lago di Garda - parte settima

- Lago di Garda - Peschiera

- Sirmione - prima parte

- Sirmione - seconda parte

- Desenzano del Garda

- Da Desenzano a Salò

- Salò

- Puglia

- Sicilia - Il Barocco Siciliano

- Festa di S. Croce a Carzano/Montisola sul Lago d'Iseo

- Mantova

- Video

- Pubblicazioni

- I Mutti in Adro - Storia della mia famiglia

- I Mutti in Adro - l'Albero genealogico

- Adro e le sue antiche Chiese

- Il Santuario dellla Madonna della Neve

- Diari di viaggio di Rina - Etiopia - Oman - Myanmar - Malesia - Perù - Argentina - Cina - Laos e Cambogia

- Ultimo Lavoro relativo alla mia famiglia - I MUTTI

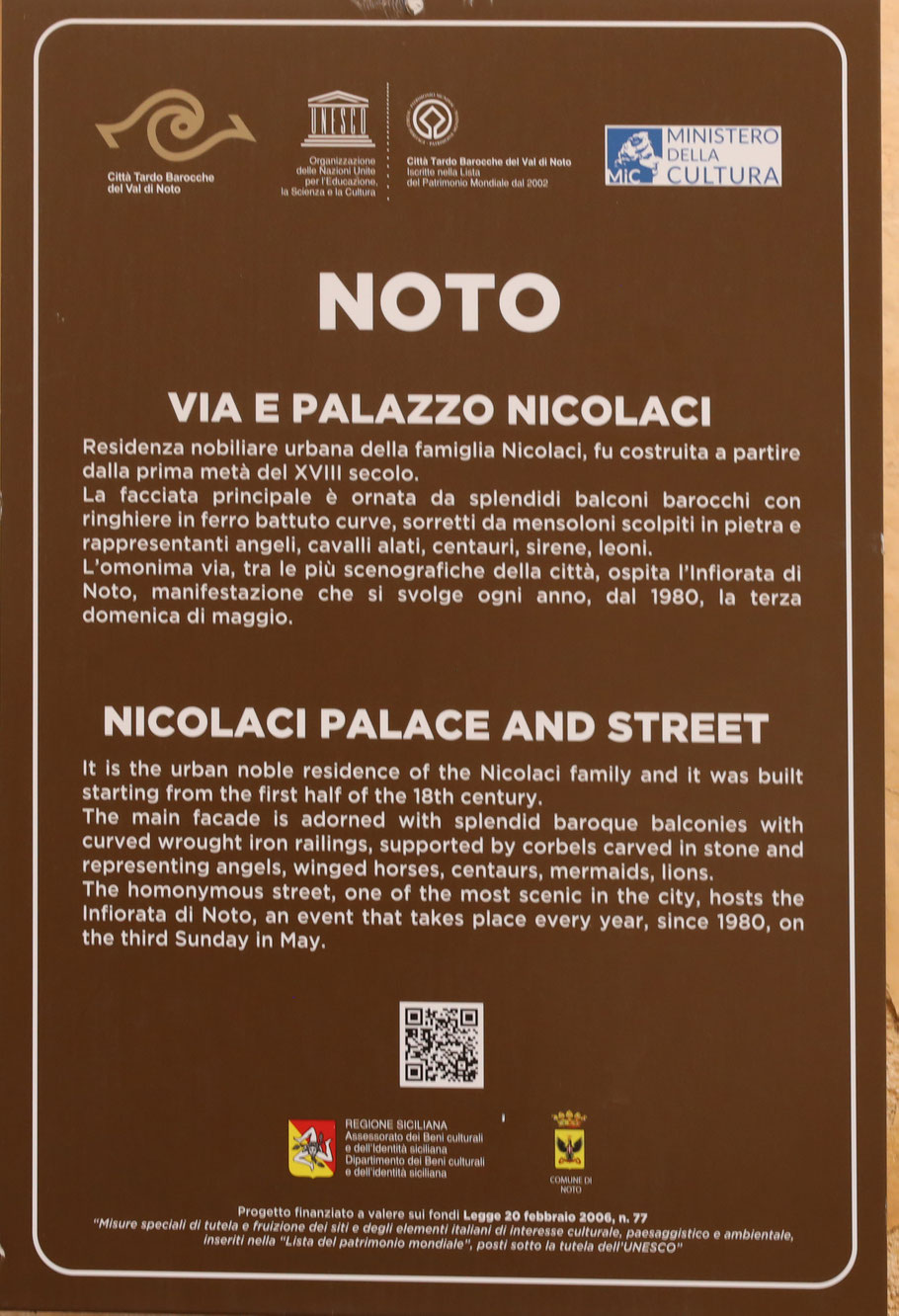

Noto

Noto è una tappa imperdibile durante la visita della Sicilia orientale. Questa città, inserita nel patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2002, è considerata la capitale del barocco. La sua importanza è tale che la vallata in cui sorge prende il nome di Val di Noto.

L'11 gennaio del 1693 la città, allora nel suo pieno splendore, fu distrutta dal terremoto del Val di Noto, in cui morirono circa 1.000 persone.

Il barocco di Noto pervade l'intera città: gli elementi barocchi non sono isolati all'interno di un contesto urbano caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo da realizzare quella che è stata definita la "perfetta città barocca.

In questa città i palazzi, le chiese, i conventi e il teatro pare formare un monumento unico, tutto costruito nello stesso tufo giallo, nello stesso barocco, come dice bene il Fichera, “fiammeggiante, con una grandiosità senza pause e una regalità senza avarizia»

Questa cittadina, bagnato dalle acque dello Ionio e del Mediterraneo, è posta nell’area sud-orientale siciliana, nella Val di Noto (nome che deriva da “vallo”, area estesa, ed è composta da una serie di meravigliose città tardo barocche).

La Porta Reale

All’inizio del Corso Vittorio Emanuele III, la Porta Reale o Ferdinandea, è il simbolo dell’ingresso in città. Fu costruita nel 1838, in occasione della visita di Ferdinando II di Borbone, Re delle due Sicilie, e continua ancora oggi a dare il benvenuto a chi entra nel centro storico.

Corso Vitt. Emanuele III

La via principale di Noto è Corso Vittorio Emanuele III, da percorrere a piedi e scoprire, passo dopo passo, piazze, monasteri, chiese e palazzi nobiliari.

Poco dopo la Porta Reale, sulla destra, si trova Piazza dell’Immacolata.

La piazza termina con una imponente scalinata che conduce alla Chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata e al convento.

La Chiesa di San Francesco all’Immacolata è stata costruita fra il 1704 e il 1745 su progetto degli architetti Vincenzo Sinatra e Rosario Gagliardi. Questa chiesa con l'annesso ex convento è fra i più imponenti edifici religiosi di Noto. L'interno, a unica navata, è ricco di opere pittoriche - tra cui alcuni quadri di Olivio Sozzi e Antonino Vizzini (XVIII sec. - nonché di monumenti funebri dedicati a esponenti di diverse famiglie nobiliari netine. L'altare maggiore ospita una scultura in legno raffigurante la Madonna Immacolata, opera realizzata nel 1564 dall'artista Antonino Lo Monachello. All’esterno si nota il magnifico portale Barocco.

Sulla sinistra svetta l’elaborata torre con il belvedere del monastero del SS. Salvatore.

Corso Vittorio Emanuele III

Qui vediamo l’ex Monastero benedettino del SS. Salvatore che è il complesso religioso più grande ed elegante della città.

Costruito nella prima metà del settecento su progetto di Rosario Gagliardi e con l’intervento successivo di Vincenzo Sinatra, rappresenta uno splendido esempio dell’architettura conventuale tardo barocca locale.

L’edificio è articolato su tre livelli, scanditi da due ordini di lesene poste su un alto basamento, separati da una cornice e ritmati da fasce di bugne. L’ordine inferiore è caratterizzato da una sequenza di lesene binate alternate ad archi a tutto sesto. Nell’ordine superiore, le lesene binate si alternano a eleganti aperture inquadrate da cornici riccamente decorate con motivi floreali e fogliati in rilievo, schermate da ringhiere bombate in ferro battuto, le cosiddette gelosie, tipiche di molti edifici religiosi tardo barocchi del Val di Noto, che consentivano alle donne ritiratesi a vita monastica di osservare la vita che si svolgeva all’esterno del Monastero senza essere viste (Catalogo Generale dei Beni Culturali).

L’edificio è stato il set cinematografico del film girato da Franco Zeffirelli nel 1993, Storia di una capinera, tratto dall’omonimo romanzo di Giovanni erga.

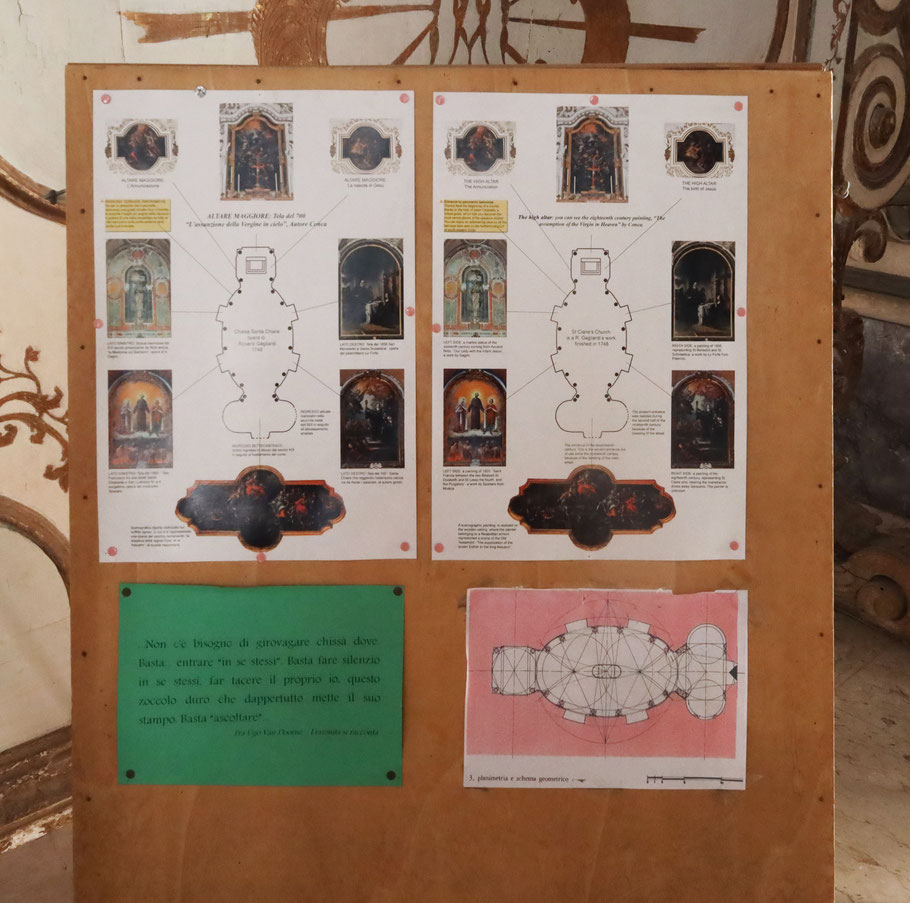

Proseguendo sul Corso si arriva alla Chiesa di Santa Chiara. Si entra da una piccola scalinata in via Capponi.

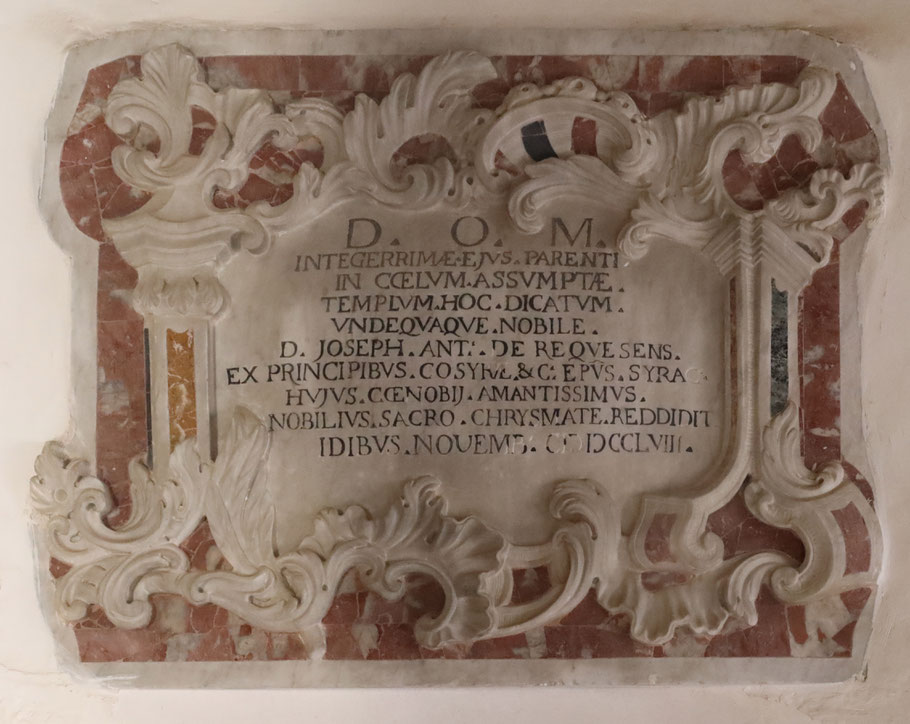

La Chiesa di Santa Chiara ha un’originale forma ellittica, con una sola navata a forma ovale e dodici colonne. L’interno è bianco, con stucchi, putti e statue degli apostoli. Venne progettata da Rosario Gagliardi negli anni intorno al 1730 ma venne completata nel 1758 e fu annessa al monastero (oggi adibito a sede museale. Lo stile architettonico barocco si riconosce maggiormente all'interno, dove sono custodite, fra le varie opere, una pala del 1854 raffigurante i santi Benedetto e Scolastica, del pittore palermitano Salvatore Lo Forte e una Madonna col Bambino cinquecentesca in marmo, attribuita ad Antonello Gagini.

Proseguendo per il Corso si arriva a Piazza del Municipio. E un concentrato di bellezza: da un lato il Palazzo Ducezio e dall’altro la Cattedrale di Noto.

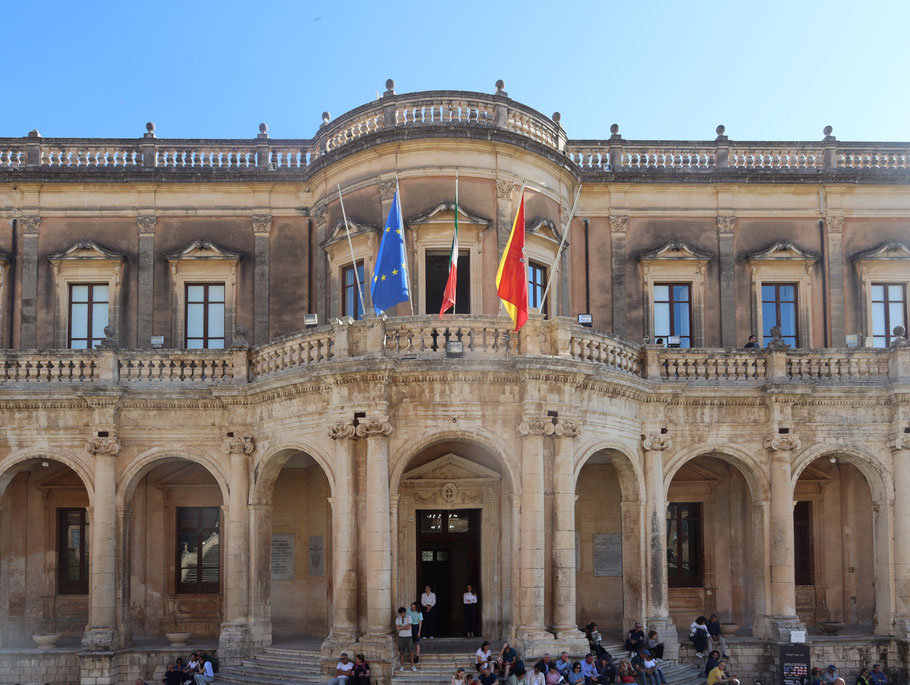

Palazzo Ducezio

Dal lato sinistro della piazza del Municipio si trova Palazzo Ducezio, sede del Municipio, il cui nome deriva dal condottiero romano Ducezio, personaggio storico di spicco di Noto Antica.

Questo palazzo fu progettato dal netino Vincenzo Sinatra nel 1746, ispirandosi ad alcuni palazzi francesi del XVII secolo, ma venne portato a compimento solo nel 1830. Il secondo piano venne costruito nella prima metà del secolo scorso. La facciata, convessa, è caratterizzata da venti arcate sorrette da colonne con capitelli ionici nella sezione inferiore, e da tredici finestroni rettangolari nella sezione superiore. All'interno è degna di nota la "Sala degli specchi", salone ovoidale arredato con mobili in stile Luigi XV e grandi specchi scolpiti dall'avolese Sebastiano Dugo. Nella volta della sala campeggia "La Fondazione di Neas", affresco neoclassico del pittore Antonio Mazza che raffigura la fondazione di Noto da parte del condottiero siculo Ducezio.

La terrazza di Palazzo Ducezio è tra i punti panoramici più belli di Noto.

Basilica di San Nicolò

La Cattedrale di Noto è intitolata a San Nicolò, vescovo di Mira. Per raggiungerla si deve percorrere una imponente rampa di scale. Questo monumento ha pianta a croce latina a tre navate divise da alti pilastri. L'esterno è in calcare giallo con motivi barocchi, mentre l'interno è minimalista, semplicemente imbiancato. La prima cappella alla fine della navata destra contiene i resti di San Corrado, il patrono della città, oltre a una "Arca Santa" del XVI secolo realizzata da Claudio Lo Paggio da Lione. La cupola è crollata nel 1996 dopo l'indebolimento strutturale causato dal terremoto del 1990. I lavori di restauro sono stati completati nel 2007. Tra le opere che qui si trovano degno di nota è il Cristo Pantocratore di Bruno d'Acervia situato nell'abside. E’ stata inserita nella lista mondiale dei Beni dell'Umanità dell'UNESCO ed edificio nazionale dal 1940.

Il Palazzo Landolina

Il Palazzo Landolina è situato a sinistra della Cattedrale. La facciata, progettata da Vincenzo Sinatra, si divide in tre ordini, sostenuti da semi-pilastri coronati da capitello dorici e corinzi. Sulla sommità è visibile lo stemma della famiglia. Il salone principale del palazzo è caratterizzato da pareti dorate e da tele settecentesche e ottocentesche. Hanno soggiornato in questo palazzo il Re Ferdinando II di Borbone e la Regina Maria Teresa d'Austria durante le loro visite nella città.

Basilica del SS. Salvatore

La Basilica del Santissimo Salvatore è, per grandezza e importanza, il secondo edificio di culto della città. Situata nel piano alto, la sua costruzione è stata avviata all'inizio del Settecento, su progetto di Rosario Gagliardi. La facciata, incompiuta si eleva su una breve scalinata, che si presenta lineare come il resto della facciata.

Qui si trova anche l’ex Monastero delle Monache Benedettino.

Chiesa di San Carlo Borromeo e collegio dei Gesuiti

La Chiesa di San Carlo Borromeo e l’annesso collegio dei Gesuiti presentano una facciata che risulta essere una delle più scenografiche quinte architettoniche della città.

Lasciato Corso Vittorio Emanuele prendiamo Via Corrado Nicolaci che si trova di fronte alla chiesa di San Carlo.

Via Corrado Nicolaci, su cui si affaccia il palazzo, ospita ogni anno, la terza domenica di maggio, l’Infiorata, celebre festa floreale. Trattasi di un evento della città di Noto. La manifestazione è nata nei primi anni 80 dall’incontro di artisti infioratori Genzanesi e Netini, ed è proprio nella città di Genzano, in provincia di Roma, che si sviluppa questa nuova tecnica pittorica. Via Corrado Nicolaci è la via dove nasce l'infiorata, l'impatto è forte, in alto la Chiesa di Montevergini che si contrappone al palazzo del Principe Nicolaci "Villa dorata", con i balconi che sono stati definiti da molti i più belli del mondo. Oggi l'infiorata di Noto, che utilizza petali di fiori, foglie e altri materiali naturali, è considerata tra le più belle manifestazioni dell’intera Isola.

Qui il Palazzo Nicolaci di Villadorata

È il più sontuoso palazzo nobiliare di Noto. Lo si riconosce subito per l’ampio portale e i numerosi balconi con le tipiche inferriate in ferro battuto ricurvo.

Ogni terrazzino è sorretto da mensoloni scolpiti in modo diverso e fantasioso, si alternano leoni, cavalli alati e sirene.

Il Palazzo è nato come residenza urbana della famiglia Nicolaci, ancora oggi proprietaria di una parte, mentre un’ala è diventata sede della biblioteca comunale.

Il Palazzo Nicolaci di Villadorata

Il Palazzo Nicolaci di Villadorata è una delle più imponenti residenze private del Barocco siciliano del Val di Noto, progettata tra il 1720 e il 1765 dagli architetti Rosario Gagliardi, Vincenzo Sinatra e Francesco Paolo Labisi .

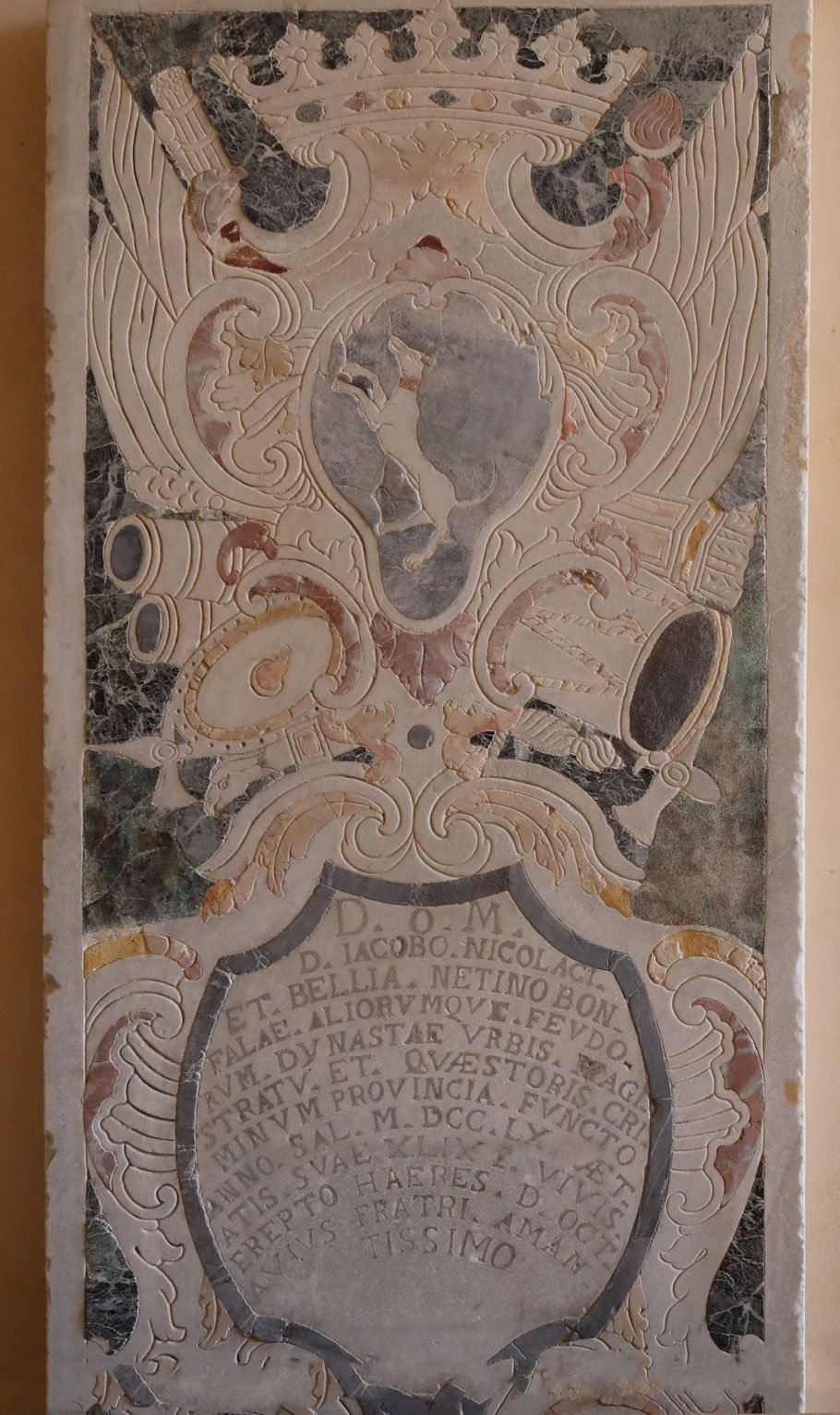

Voluto da Giacomo Nicolaci, detto “il Gobbo” o “l’alchimista”, fu concepito trasformando edifici preesistenti e portando l’opera a compimento nel 1765.

La facciata scenografica è formata dal portale monumentale ionico sormontato da balcone d’onore, con sei balconi laterali appoggiati su mensoloni scolpiti raffiguranti leoni, putti, centauri, cavalli alati, chimere e sirene. Le ringhiere in ferro delle inferriate, dette “a petto d’oca”, avevano lo scopo pratico di accogliere gli ampi abiti delle dame barocche .

L’edificio si sviluppa su quattro piani, per un totale di 90 stanze: piano terreno con scuderie e magazzini, piano nobile con residenze dei principi, due piani superiori per gli ospiti e il personale .

Il Piano Nobile comprende nove sale visitabili (Sala del Tè, Sala Gialla, Sala Blu, e il celebre Salone delle Feste). Qui si trovano sontuosi affreschi, tappezzerie, mobili ottocenteschi e trompe-l’œil, tra cui la volta ispirata a Guido Reni con Apollo e l’Aurora .

Dal 1817 il pianterreno ospita la Biblioteca Comunale “Principe di Villadorata”, fondata grazie a donazioni dei Nicolaci, tra cui oltre 3.600 volumi iniziali e oggi circa 80.000 titoli tra volumi antichi e manoscritti latini e spagnoli .

Nel 1983 il Comune di Noto acquistò l’ala principale del palazzo per restauri condotti dall’arch. Giovanna Susan e dalla Soprintendenza Beni Culturali di Siracusa, restituendone l’antico splendore .

Oggi parte del palazzo resta di proprietà della famiglia Nicolaci, mentre un’ala ospita funzioni pubbliche (biblioteca, sale espositive) e un’altra è sede del boutique hotel di lusso “Seven Rooms Villadorata”, con eleganti suite affrescate.

Chiesa di Montevergine nota anche come San Girolamo

La Chiesa di Montevergine (nota anche come San Girolamo) fu edificata tra il 1695–1697, dopo il terremoto del 1693, per le suore cistercensi dell’Ordine di Monte Vergine. È intitolata a San Girolamo .

È stata progettata e completata tra il 1747 e il 1762 dall’architetto barocco Vincenzo Sinatra.

La facciata scenografica si affaccia sulla sommità di Via Nicolaci, con una scalinata che esalta la corposità della facciata concava, incorniciata da due torri campanarie.

Disposta su due ordini architettonici: lesene doriche inferiormente, ioniche superiormente, e coronata da balaustra sovrastata dalle torri . L’interno è a navata unica scandita da colonne corinzie, riccamente decorata con intonaci floreali, stucchi e altari marmorei policromi. L’altare maggiore si distingue per un pregevole tempietto‑ciborio marmoreo, considerato tra i più raffinati di Noto.

La navata e l’abside ospitano pale d’altare di Costantino Cerasi, tra cui “Lo Sposalizio della Vergine”, “La Deposizione” e “La Gloria degli Ordini Benedettini” (fino al 1772).

Conserva un pavimento maiolicato originale del XVIII secolo.

La posizione architettonica crea un’intensa scena scenografica lungo Via Nicolaci, spesso utilizzata come sfondo per la serie televisiva “Il Commissario Montalbano”.

Durante l’Infiorata, la festa floreale di maggio, l’effetto scenico è amplificato dallo sfondo della facciata concava e delle scenografiche balconate barocche .

Attualmente la chiesa viene utilizzata sia come luogo di culto che per eventi culturali.

Fontana d’Ercole

La fontana d’Ercole è situata nella Piazzetta Ercole (Piazza XVI Maggio) e si affaccia sul Teatro comunale “Tina Di Lorenzo” e ha come sfondo la Chiesa di San Domenico. Inaugurata nel 1756-57, fu realizzata dallo scultore catanese Orlando e commissionata da una famiglia borghese, posizionata sul sagrato dell’antica chiesa di San Domenico, oggi scomparsa.

La fontana ha una vasca quadrilobata polilobata; al centro si innalza un fusto decorato con rilievi di tritoni e putti, da cui sgorgano bocche leonine.

In cima, campeggia la statua in marmo di Carrara di Ercole, rappresentato in un attimo di riposo dopo la lotta con il Leone Nemeo .

Originariamente Ercole brandiva la clava, che nel 1838 fu sostituita dallo stemma di Noto, ritenuto più consono, ma la zampa del leone resta ancora visibile, suscitando leggende popolari.

La fontana è un simbolo della città: la figura di Ercole rappresenta la forza e il coraggio di Noto.

Infatti, nell’ottobre 1860, giovani rivoluzionari garibaldini issarono la prima bandiera tricolore tra le braccia della statua, con la scritta “Morte a chi tocca questo vessillo”.

Chiesa di San Domenico

La Chiesa di San Domenico, consacrata alla Santissima Annunziata, è definita la più compiuta realizzazione del barocco netino. Venne edificata come chiesa conventuale dei Padri Domenicani, per opera dell'architetto Rosario Gagliardi, fra il 1703 e il 1727. La facciata è a due ordini, il primo dorico e il secondo ionico mentre la parte centrale sporge verso la strada con forma convessa. L'interno, a tre navate, è strutturato su una pianta a croce greca allungata con cinque cupole riccamente decorate da stucchi e altari laterali con dipinti settecenteschi, tra i quali spicca in particolare la Madonna del Rosario di Vito D'Anna.

Teatro Comunale Tina di Lorenzo

Il Teatro Tina di Lorenzo fu costruito nella seconda metà dell'XIX secolo su progetti degli ingegneri netini Francesco Cassone e Francesco Sortino. Il prospetto, in stile neoclassico, presenta bassorilievi con motivi musicali e maschere teatrali, nonché le sculture, in arenaria, rappresentanti l'allegoria della Musica, i due trofei musicali con i quattro treppiedi, dello scultore Giuliano Palazzolo. L'interno fu invece decorato dai pittori Di Stefano e Stubba. L'amministrazione comunale, nel 2012, lo ha intitolato alla famosa attrice netina Tina Di Lorenzo, precedentemente era noto come Teatro Vittorio Emanuele III. Ha una capacità di 320 posti a sedere che include tre file di palchi, e una galleria con 80 sedie.